放射線への理解が深まる

高校生対象のイベントを開催!

不思議に溢れた放射線の世界に

踏み込んでみよう!

イベントプログラム

高校生研究発表会

テーマ「放射線と私たち」

放射線について広く考え、高校生ならではの視点で研究・調査した成果を発表していただきます。

実験の結果発表に限らず、放射線について調べたことや社会的な内容の発表でも構いません。

各校の発表を大阪公立大学の教員が審査・講評し、最優秀賞を決定します。

※各校発表時間12分+質疑3分(予定)

受付開始

13:00

冒頭挨拶

13:30~13:35

「みんなのくらしと放射線」専門部会長

秋吉 優史(大阪公立大学)

研究発表

13:35~16:30

(発表12分 質疑応答3分)

対面

13:35~13:50

KIUアカデミー Saku Sinivirta, Keiya Yokotani, Julian Ross, Oleavia Li, Valencia Li,Victoria Li,Tomoki Higashino

(横谷 博 先生、James Koga 先生)

「A safe, inexpensive, and easy method that will enable us to observe cathode rays in a Crookes tube using a plasma globe」

We have developed a safe, inexpensive, and easy method that will enable us to observe cathode rays in a Crookes tube. This method uses a plasma globe, a common science toy, and aluminum foil. To make sure that our low-voltage source is not producing any noticeable X-rays, we have measured X-rays of a variety of our Crookes tube plasma globe setups. In this presentation, we report that we detected no X-rays that have any statistical difference from the background X-ray measurements. We are also reporting some interesting phenomena that can be easily done by a high school student that might interest you. So, please look forward to our presentation and demonstrations. The mechanisms of some of those are still under discussion. If you are interested, let us know so we can collaborate. We would like to thank Dr. Yasuhito Gotoh of Kyoto University for his valuable advice.

対面

13:50~14:05

大阪府立高津高等学校 久吉 優華、髙橋 みのり、中野 煌大

(西本 萌佳 先生、加速キッチン)

「分割シンチレータを用いた放射線検出器の開発~コバルト60を使った放射線識別実験~」

宇宙空間を飛び交う高エネルギーな粒子である宇宙線は大気にぶつかって2次宇宙線となり地上に降り注いでいます。その宇宙線を測るためにcosmicwatchというプラスチックシンチレータを1枚と半導体センサーを使った放射線検出器があり、それは放射線の到来を検出することができますが、どの種類の粒子が来たのかを区別することはできませんでした。先行研究ではシンチレータを空気層を介して3枚重ね、それを2つの半導体センサーで挟んだ分割シンチレータという仕組みが考案され、素粒子の1種であるミューオンとそれ以外の成分の区別に成功しました。本研究では、この分割シンチレータ用いた検出器を用いて、先行研究ではまだ区別ができていないβ線とγ線が区別できるのか、線源を使って測定を行い検証しました。

対面

14:05~14:20

和歌山信愛中学校高等学校 松本 玲奈、山田 纏、井谷 由香莉、小谷 香絵

(佐藤 佳子 先生)

「和歌山信愛中高×兵庫医科大学 ~中高生が学ぶ放射線の科学と医療応用~」

和歌山信愛中学校 中学2年生全クラス、および和歌山信愛高等学校 医療看護コースの生徒を対象に、兵庫医科大学薬学部の先生方と大学生の皆さんを講師としてお迎えし、放射線に関する体験授業を実施しました。授業では、試薬から放出される放射線の計測や、放射線の物理的性質、人体への影響、そして核医学分野での活用について、カードゲームを通じて楽しく学びました。特に、医療現場でがんの診断や治療に用いられる放射線について、その原理や作用の仕組みを、模型などを使った視覚的・体験的なアプローチで深く理解することができました。今回の体験授業で学んだ内容について発表します。

対面

14:20~14:35

福井南高等学校 澤 花音、世継 真奈美、中村 愛梨

(浅井 佑記範 先生)

「原子力発電に対する高校生の意識について ~高校生の原子力に関する意識調査2025速報値から~」

本校では、2021年度から「高校生の原子力に関する意識調査」を国内外の後期中等教育機関第2学年を対象に実施している。今回は、2025年度の調査結果とそこから見えてくる地域の意識差や課題について速報版として報告させていただく。2025年度の調査対象地域は、埼玉県、東京都、福井県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、鹿児島県、沖縄県、台湾、New Zealandである。なお、集計結果をまとめたものは12月下旬を目処に冊子化するほか、「高校生の原子力に関する意識調査」ページにて公開する予定である。

対面

14:35~14:50

京都教育大学附属京都小中学校 森田 彩月、植松 岳、伊東 鈴、藤井梨緒

(西田 直記 先生)

「福島の今と復興の未来」

私たちは、福島の現状を視察し、放射線廃棄物の処分、風評被害、雇用不足、地域コミュニティの再生など、復興を妨げる課題を見つけました。これらを踏まえ、安心して暮らせる環境づくりこそが定住促進と復興の鍵であると考えました。発表では、経済的支援や地域の魅力発信、交流の場づくりなど、人が自然に集まり、住み続けたくなる福島の実現に向けた具体的な提案を行います。

対面

14:50~15:05

京都教育大学附属京都小中学校 長瀬 紗衣、岸谷 実玲、水谷 かの子

(森田 拓樹 先生)

「原発の廃炉作業と放射性廃棄物の処理」

私たちは、原発の廃炉作業や放射性廃棄物の処理について調べてきました。作業の進行が遅れている現状や、正確な情報が十分に伝わっていないことによる誤解・反対の拡大が課題であると考えています。地層処分は現時点で最も安全とされていますが、住民の不安や費用、自然災害などの課題も残っています。アンケートからも、多くの人が原発や廃棄物処理に対して知識が少なく、不安を感じていることが分かりました。だからこそ、私たちは専門家や現場の声に耳を傾け、正しい情報を共有し、理解を深めることが重要だと感じます。

休憩

15:05~15:15

対面

15:15~15:30

常翔学園高等学校 加治木 優希、神田 響香

(日名 翔太 先生)

「ラドンの効果的な収集の仕方」

この実験は、空気中に存在する放射性物質ラドンの娘核種を、さまざまなフィルターを用いてどの程度集められるかを検証したものです。ラドンは自然放射線被曝の約半分を占めており、特に地下に多く存在します。本研究では、コンクリート造りの地下で掃除機にフィルターを取り付け、5分間ラドンを収集し、放射線量を測定しました。その結果、ガーゼ4枚重ねが最も多くラドンを集め、素材や枚数による違いが明確に確認されました。ガーゼは表面がザラザラしており付着しやすい一方で、ワイパーはざらつきがなくラドンの収集に適しませんでした。今後は、他の場所での測定や素材、時間の違いによる影響も調べていきます。

対面

15:30~15:45

奈良県立大附属高校 赤木 澄花、松浦 百香

(村瀬 由衣先生、加速キッチン)

「秋吉式ペルチェ冷却霧箱とCosmic Watchを用いたミューオンの観測」

宇宙線由来のミューオンは、寿命は短いが霧箱を用いて観測することが知られている。本研究では奈良県立大学附属高等学校物理実験室内に秋吉式ペルチェ冷却霧箱とμ粒子検出器であるCosmic Watchを設置しミューオンの観測を行った。秋吉式ペルチェ冷却霧箱はドライアイス不要の霧箱で、短時間で放射線を観察することができるが、過飽和層が薄いためにミューオンを正確にとらえることが困難な状況である。そこで、秋吉式ペルチェ冷却霧箱とCosmic Watch、鉛ブロックを配置し、霧箱を通過するミューオンをリアルタイムで識別すると同時に録画した動画の分析を行った。今後は気温や湿度と気圧等の気象条件との相関関係を明らかにしていきたい。

対面

15:45~16:00

名古屋大学教育学部附属中学校 川道かのん

(加速キッチン)

「J-PARCのミューオンビームを使ったμ粒子の速度測定」

2025年5月6日にJ-PARCにて、ミューオンビームを用いたμ粒子の速度測定実験を実施した。2台の小型μ粒子検出器(Cosmic Watch)とシングルボードコンピュータ(Red Pitaya)を用い、μ粒子が2台の検出器を通過した時間差を計測し、その速度を算出する。

対面

16:00~16:15

石川県立小松高等学校 岡田 怜馬、木下 翔洋、政浦 誠

(盛田 義弥先生、加速キッチン)

「モナズ石を用いた物質分布の測定」

私たちは、モナズ石から放出される放射線と検出器を利用し、対象物の分布を画像化するCTのような画像解析技術の確立を目指している。本研究ではその第一段階として、3×3の格子状のマスのどこに遮蔽物があるかを特定する実験を行った。具体的には、モナズ石と放射線検出器の間に遮蔽物として鉛ブロックを設置し、それを一定時間ごとに回転させながら放射線の通過量(カウントレート)を測定した。得られたデータを解析し、各マスの放射線の減衰の程度(線減弱係数)を画像化することで、遮蔽物の位置を特定した。私たちの研究は非破壊で安価に物質の分布を把握する技術の実現に繋がることが期待される。

オンライン

16:15~16:30

東京都 私立千代田高校 楊鋭臻

(加速キッチン)

「水による宇宙線の減衰効果」

宇宙線は高エネルギーの粒子であり、水などの物質を通過する際にエネルギーを失います。本研究では、防水ケースを用いてCosmicWatch を水中に沈め、水深20cm、30cm、40cm の3 段階で測定を行い、水中と空気中のカウント率の差を比較・分析することで、水による宇宙線の減衰効果を調べます。そして、その特性に対する理解や得られた結果を基に、将来的に地下構造物の健全度評価やインフラ老朽化診断への応用可能性を探ります。

休憩

16:30~16:40

オンライン

16:40~16:50

片岡 佐知子 先生(大阪公立大学)

大阪公立大学 アドミッションセンター紹介

特別講演

16:50~17:20

講師 三条市立大学 教授(元 JAXA 研究開発部門 第1研究ユニット)今泉 充 先生

「太陽電池の宇宙利用における放射線劣化」

地上(通常)利用と異なり、太陽電池を宇宙で用いると宇宙放射線を浴びて性能劣化を起こす。人工衛星などの宇宙機では太陽電池がほぼ唯一の電源であり、発生電力が運用中に低下することは重大である。そのため、宇宙用太陽電池の開発では、放射線耐性をより高くする構造設計を行う。それでも放射線劣化をゼロにはできないので、放射線照射試験を行って劣化特性をデータ化し、予め運用中の劣化量を予測できるようにする。本講演では太陽電池の放射線耐性向上方法や放射線試験結果を用いた劣化予測方法について解説する。

講評・表彰

17:20~17:30

「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員長

小田 啓二(電子科学研究所)

交流会

17:30~18:00

フリーディスカッション(ジュース、お菓子など準備)

過去のイベントの様子

2024年度は全国10校から11グループの参加をいただき、大変レベルが高くまた幅の広い研究発表を行っていただきました。

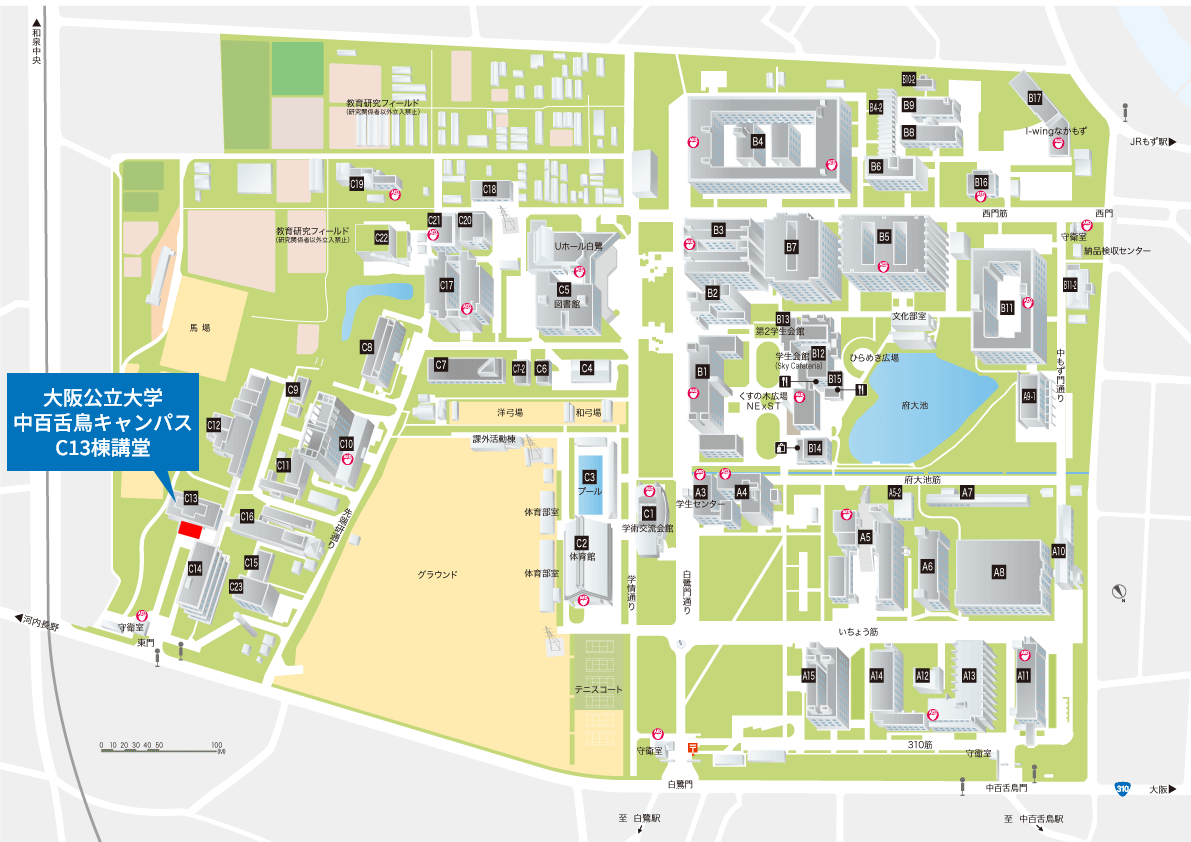

会場

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス C13棟講堂

〒599-8531

大阪府堺市中区学園町1番1号

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパスまでのアクセス

なかもず駅からは、バスでお越し頂くのが便利です。

南海中百舌鳥駅南口にあります。

http://www.nankaibus.jp/rosen/noriba/nakamozu.html

中もず駅前バス停 4番乗り場にて、

南海バス31番または32番の北野田駅前行きに乗って7分ほどで「府大研究所前」でお降りください。

(「府立大学前」は中百舌鳥門前となりますので行き過ぎてください。その次になります。)

道路を渡って反対側に東門がございます。入り口に守衛がおりますので、受付をお願いします。