中学校の教育現場では2021年度の学習指導要領改正に伴い2年生で学習する電流とその利用の単元で放射線の性質と利用にも触れることとなり、全ての子供達が放射線について学びます。様々な学校での放射線に関する学習の事例紹介、高大連携での教育事例、授業を行う上での問題点などを発表頂き、専門家を交えた意見交換を行います。

- 開催日

- 2025年11月16日(日)

9:30~12:30

- 実施方法

- 大阪公立大学中百舌鳥キャンパス C13棟講堂における対面と、

Zoom オンラインウェビナーによるハイブリッド開催

イベントプログラム

冒頭挨拶

9:30~9:35

大阪公立大学放射線研究センター 秋吉 優史

第1部 基調講演

9:35~10:15

全国の理科教育を牽引する方が、放射線教育に関するナレッジやノウハウをお話しします。

基調講演日本大学工学部、元 福島県教育庁義務教育課指導主事

阿部 洋己先生

講演タイトル:東日本大震災直後の福島県内の放射線教育と、その後

第2部

放射線教育に関する

実践事例発表

10:15~10:35

現役で教壇に立たれる教員の方々が、放射線教育の実践事例を発表。

具体的な理解を促すためのポイントや、授業を実施する上で注意していることなどをお話します。

オンライン

10:15~10:35

名古屋経済大学 市邨高等学校中学校

大津 浩一先生

講演タイトル:放射線教育の需要と供給

概要: 現行の学習指導要領の変更に際し、自身が放射線の学習をしていない中学校の先生が多いための需要が生まれると予想して、公立中学校の先生方を対象の放射線の講座を企画した。予想通りコロナの始めまでは参加希望の先生が多かった。しかし、数年たち、中学校の先生の参加は減った。一方、リピートされる先生もいて、また、リピートしてさらに深く学びたいと思っていただけるように、内容を深めつつ、また、放射線以外の内容も含めるようになった。そして、生徒の研究発表も可能な限り入れた。特定のお二人の講師にお願いし続けているのですが、なぜ講師にお願いできたか、なぜ予算が調達できたかなども含め、四方山話をさせていただきます。

オンライン

10:35~11:00

鹿児島県 鹿児島市立東桜島中学校

原口 栄一先生

講演タイトル:道徳科の中での放射線教育

概要:

私は、放射線教育について、中学三年間のそれぞれの学年において次のような形を基本として行っている。

(1)中学1年 地学分野「大地の変化」の中で「放射線測定器の使い方」と「火成岩観察の中の放射線測定」2時間

(2)中学2年 物理分野「電流・静電気と放射線」の発展でオリジナル授業・実験2時間+修学旅行前の学習として道徳科または総合的な学習の時間における「核戦争後の地球・放射線障害」1時間

(3)中学3年 総合分野「科学技術と人間」の中で「放射性廃棄物を考える」1時間+復習または発展としての放射線実験1時間+3年間のまとめレポート1時間

他にローテーション道徳を行う学年の場合、放射線教育を取り入れたオリジナル授業も発達段階に応じて行っている。「女性科学者の生き方・中西友子」「人生シミュレーション・キュリー夫人」「伝えたいこと」「どうする○○」等がある。今回は理科で放射線教育を行った上での道徳科における放射線教育について模擬授業を含めて述べたい。

オンライン

11:00~11:20

埼玉県立大学 保健医療福祉学部共通教育科

小松 睦美先生

講演タイトル:霧箱観察を通じた小学生向け宇宙科学教育の実践

概要: 小学4~6年生を対象とした公開講座を実施し,宇宙科学教育を目的とした体験的な学習活動を行った。前半では放射線測定器を用いて大気中の放射線や放射性鉱物の放射線量を測定し,身の回りに存在する放射線を実感できる機会を提供した。後半では霧箱を用いた観察を行い,放射性鉱物からの放射線や宇宙線の通過によって生じる軌跡を視覚的にとらえる活動を実施した。これらの体験は,児童が放射線を具体的に理解するだけでなく,宇宙と地球が放射線を通じて結びついていることを学ぶ機会となった。本報告では,その実践内容と児童の反応について報告する。

オンライン

11:20~11:40

WEN(ウエン;ウイメンズ・エナジー・ネットワーク)

西園 千江美様

講演タイトル:一般を対象とした放射線意識調査と啓発活動

概要: WEN(ウエン;ウイメンズ・エナジー・ネットワーク)は、エネルギーの専門家と一般市民との「パイプ役」として、1993年3月に設立し活動してきました。働いている女性、退職した女性、子育て中の女性、介護する女性、エネルギー関連企業で働く女性、エンジニア、研究者、消費生活アドバイザー、起業家、教師、主婦、環境アドバイザーなど、多様なバックグラウンドをもつ女性の集まりです。会員は日頃の疑問などを持ち寄り調査して、その調査をもとに一般の方々への情報提供を行っています。特に、エネルギー、放射線、廃棄物などを中心に活動をしています。活動の場は、フォーラムやシンポジウムの開催や大学の学園祭などへの出展、HP(https://wennet.jp/about-wen)での発信をしています。今回は、放射線調査と情報提供活動についてお話します。

第3部

意見交換会

11:45~11:55

参加者の方々から募った質問への回答や、各地域の教育現場における悩みや課題の共有などを行います。

質問は事前に申し込みフォームからお送りいただけます。

話題提供

大阪公立大学 放射線研究センター 准教授 秋吉 優史

講演タイトル:大阪公立大学に於ける放射線教育の今後について

概要:

「放射線教育振興センター」は、本学の研究推進機構 協創研究センターに 2024年度に設置された研究所で、大阪公立大学の放射線教育関係者により構成されています。 広く市民に対する放射線知識普及活動を行うことを目的とした研究所で、「みんなのくらしと放射線展」もこの放射線教育振興センターを大阪公立大学に於ける実施主体として運営を行っています。

私の所属している量子放射線系専攻は大阪公立大学の工学部/工学研究科の再編に伴い廃止となるため2025年度から学生募集を停止しております。また研究推進機構 放射線研究センターも放射線施設を研究・教育に提供するという役割をほぼ終えており、今後の放射線教育活動を担うプラットホームとして放射線教育振興センターが活動していく予定です。学外の関係者も客員として参加いただくことが可能ですので、広く門戸を広げた運用が可能となっています。

また、大阪公立大学においてはふるさと納税ベースの大阪公立大学・高専基金 (OMU基金) を大阪府との連携により実現しています。OMU基金に寄附する際に「放射線教育振興センター」への寄附を希望していただければ、学内の審査を経た上で放射線教育出前授業や、オープンスクール活動、全中理大会などでのクルックス管からの漏洩X線に関する安全管理の周知など、様々な放射線教育に関する活動を行うための資金とさせて頂いています。また、寄附した方から指定の教育機関に対して様々な放射線教育教材の提供などの支援活動を行っています。是非ご支援よろしくお願い致します。

情報提供、意見交換フリートーク

11:55~12:25

閉会の挨拶

12:25~12:30

「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会 小田 啓二(電子研)

開催概要

- 開催日時

- 2025年11月16日(日)9:30~12:30

- 実施方法

- 大阪公立大学中百舌鳥キャンパス C13棟講堂における対面と、Zoom オンラインウェビナーによるハイブリッド開催

- 参加費

- 無料

- 対象

- 放射線教育に関わる学校の先生方、企業・団体の方

- 主催

- 「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会(事務局:大阪公立大学)

- ファシリテーター

- 大阪公立大学 放射線研究センター 秋吉 優史

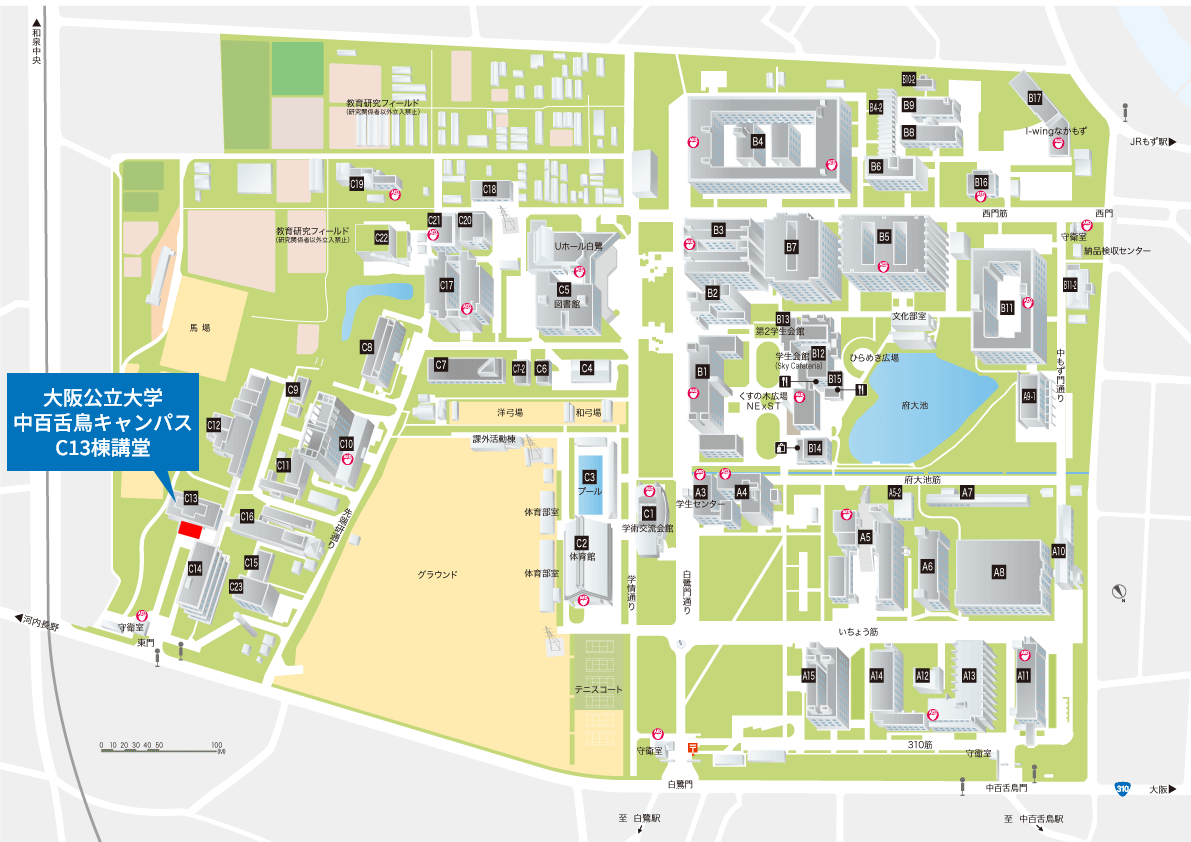

会場

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス C13棟講堂

〒599-8531

大阪府堺市中区学園町1番1号

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパスまでのアクセス

なかもず駅からは、バスでお越し頂くのが便利です。

南海中百舌鳥駅南口にあります。

http://www.nankaibus.jp/rosen/noriba/nakamozu.html

中もず駅前バス停 4番乗り場にて、

南海バス31番または32番の北野田駅前行きに乗って7分ほどで「府大研究所前」でお降りください。

(「府立大学前」は中百舌鳥門前となりますので行き過ぎてください。その次になります。)

道路を渡って反対側に東門がございます。入り口に守衛がおりますので、受付をお願いします。

申し込み

以下のフォームよりお申込みください。

※当日のZoomURLは申込みいただいた方にメールにて連絡いたします。