中学校の教育現場では2021年度の学習指導要領改正に伴い2年生で学習する電流とその利用の単元で放射線の性質と利用にも触れることとなり、全ての子供達が放射線について学びます。様々な学校での放射線に関する学習の事例紹介、高大連携での教育事例、授業を行う上での問題点などを発表頂き、専門家を交えた意見交換を行います。

- 開催日

- 2024年12月15日(日)

9:30~12:30

- 実施方法

- 大阪公立大学中百舌鳥キャンパス C13棟講堂における対面と、

Zoom オンラインウェビナーによるハイブリッド開催

イベントプログラム

冒頭挨拶

9:30~9:35

大阪公立大学放射線研究センター 秋吉 優史

第1部 基調講演

9:35~10:15

全国の理科教育を牽引する方が、放射線教育に関するナレッジやノウハウをお話しします。

基調講演内閣府原子力委員会 委員

岡田 往子先生

講演タイトル:一歩目は「放射線」という言葉

第2部

放射線教育における

実践事例発表

10:15~11:45

現役で教壇に立たれる教員の方々が、放射線教育の実践事例を発表。

具体的な理解を促すためのポイントや、授業を実施する上で注意していることなどをお話します。

講演1

【オンライン】

世田谷区立千歳中学校

青木 久美子先生

講演タイトル:教材として様々な見方から「放射線」を取り上げてみよう

概要: 東京都内に勤務する教員の研究会を主催者として,中学校理科の3年間で段階的に放射線を学ぶ指導計画の作成,実践を続けている。放射線をキーワードとして中学校と高等学校の学習の連携を検討する中で,カリキュラムマネジメントの視点から課題が明らかになった。社会的な課題としてエネルギー環境問題を捉え,生涯にわたって考え判断し行動をできる生徒の育成が目的であるが,「教師が放射線を教材として様々な見方から考え授業でとりあげることで,放射線教育の推進につながるのではないか。」について提案を行う。

講演2

京都大学環境安全保健機構 放射線管理部門

角山 雄一先生

講演タイトル:学習段階に応じた線量率感覚の要請に関する取り組み事例の紹介

概要: 東京電力第一原発事故以降、私どもは放射線入門教育に適した教材や学習カリキュラムの開発を行って参りました。対象とした学年は、小学生から大学院生までと幅広く、このため学習段階に応じたものを用意する必要がありました。これまでにいくつかの学校様のご協力を得ながら実践的な取り組みも展開して参りましたので、その事例のうちの幾つかをご紹介いたします。今後のさらなる教材やカリキュラムのブラッシュアップのためにも、皆様と意見交換できればと考えております。

講演3

加速キッチン

須藤 舞子様

講演タイトル:中高生における放射線探究活動「加速キッチン」について

概要: 加速キッチンでは、中高生で放射線をテーマにした探究活動を行いたい生徒に検出器の貸し出しとオンラインサポートを行なっています。 学校の部活動として、個人的に、探究活動の一環として、などそれぞれに申し込んで来てくれた生徒たちへメンターが行っている具体的なサポート内容と今年度実施した加速キッチン内でのサポート活動、また外部の研究機関との活動についてご紹介します。

講演4

公益社団法人日本アイソトープ協会

植竹 修士様

講演タイトル:日本アイソトープ協会の放射線教育活動報告

概要: 本発表では、公益社団法人日本アイソトープ協会が近年実施している放射線教育活動について報告します。当協会は、放射性同位元素および放射線の安全かつ効果的な利用を推進するため、様々な活動を実施しています。具体的には、初等・中等教育の教員向けに「放射線教育テキスト」を公開し、様々な学会を通じて配布しています。また、小学・中学・高校(高専を含む)を対象とした「放射線教育用実験セット」の貸出も行い、実践的な学習を支援しています。さらに、「サイエンスカフェ」や「放射線教育発表会」への出展を通じて、一般市民や教育関係者に対する放射線の理解促進を図っています。当日は、これらの活動報告に加え、今後のコンテンツ拡充に向けた意見交換も行いたいと考えています。ご参加いただいた皆様との積極的な議論を通じて、教育活動のさらなる発展を目指します。

第3部

意見交換会

11:45~12:25

参加者の方々から募った質問への回答や、各地域の教育現場における悩みや課題の共有などを行います。

質問は事前に申し込みフォームからお送りいただけます。

話題提供

大阪公立大学 放射線研究センター 准教授 秋吉 優史

講演タイトル:ふるさと納税を用いた教材提供について

概要:

大阪公立大学はその名の通り公立大学であり、私立大学や国立大学とは異なり、 地元自治体と連携してふるさと納税制度を活用した基金制度を運用することが出来ます。 大阪公立大学においては 大阪公立大学・高専基金 (OMU基金) を大阪府との連携により実現しています。

OMU基金に寄附戴いた資金は大学に於ける教育、研究のための様々な目的に活用させていただきますが、「放射線教育振興センター」に寄附頂くことで、放射線教育出前授業や、オープンスクール活動、 クルックス管からの漏洩X線測定等の様々な放射線教育に関する活動を行うための資金とさせて頂きます。また、寄附した方から指定の教育機関に対して様々な放射線教育教材の提供を行っています。

「放射線教育振興センター」は、本学の研究推進機構 協創研究センターに 2024年度から設置される研究所で、 大阪公立大学内外の放射線教育関係者により構成され、 広く市民に対する放射線知識普及活動を行うことを目的とした研究所です。是非ご支援をよろしくお願い致します。

情報提供、意見交換フリートーク

11:55~12:25

閉会の挨拶

12:25~12:30

「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会 小田 啓二(電子研)

開催概要

- 開催日時

- 2024年12月15日(日)9:30~12:30

- 実施方法

- 大阪公立大学中百舌鳥キャンパス C13棟講堂における対面と、Zoom オンラインウェビナーによるハイブリッド開催

- 参加費

- 無料

- 対象

- 放射線教育に関わる学校の先生方、企業・団体の方

- 主催

- 「みんなのくらしと放射線」知識普及実行委員会(事務局:大阪公立大学)

- ファシリテーター

- 大阪公立大学 放射線研究センター 秋吉 優史

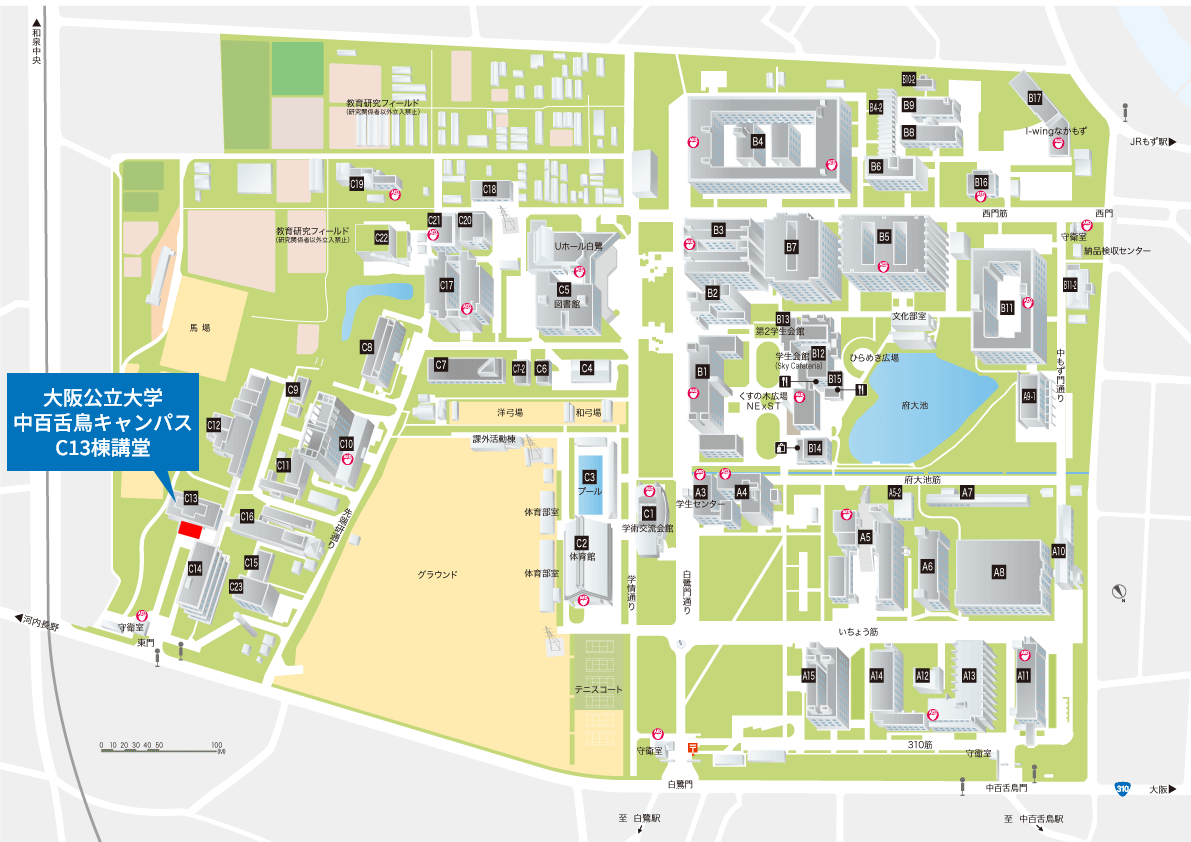

会場

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス C13棟講堂

〒599-8531

大阪府堺市中区学園町1番1号

大阪公立大学 中百舌鳥キャンパスまでのアクセス

なかもず駅からは、バスでお越し頂くのが便利です。

南海中百舌鳥駅南口にあります。

http://www.nankaibus.jp/rosen/noriba/nakamozu.html

中もず駅前バス停 4番乗り場にて、

南海バス31番または32番の北野田駅前行きに乗って7分ほどで「府大研究所前」でお降りください。

(「府立大学前」は中百舌鳥門前となりますので行き過ぎてください。その次になります。)

道路を渡って反対側に東門がございます。入り口に守衛がおりますので、受付をお願いします。

申し込み

以下のフォームよりお申込みください。

※当日のZoomURLは申込みいただいた方にメールにて連絡いたします。